地層から古津波履歴を読み解く

海溝型地震において津波はしばしば最も大きな被害をもたらす現象の一つです.

映像として捉えられた2011年の津波はグレーに濁っており,遡上する海水が砂泥を巻き込み陸上へと置き去りにしました.

このように津波よって運ばれた堆積物を津波堆積物と呼びます.

津波は沈み込むプレートによって蓄積された歪が解放された際に海水が持ち上げられ発生します.

津波の高さは海底の隆起量に依存することから,翻って津波の高さを基に地震の発生域や隆起量を推定する手法が用いられてきました.

近代以降の地震については検潮所における波高データが存在しますが,記録に残されていない地震については地質記録を頼りにするしかありません.

そこで地層中の津波堆積物を調査し,その分布を津波が遡上した最低限の浸水範囲の指標とすることが出来ます.

私は千島海溝の地震履歴を明らかにするため,出身地である北海道の沿岸地域において津波堆積物調査を行ってきました.

通常時には砂が堆積しない泥炭地を対象としてハンドボーリングを行い,コアの観察から津波で運ばれた砂層を認定します.

砂が運ばれてくる原因としては津波のみでなく,台風による高潮・高波や洪水などの気象現象があるため,モダンアナログの特徴などから慎重に認定を行う必要があります.

《研究例》

- 日高地域(日高町・新ひだか町・浦河町・えりも町)における過去7000年間の津波履歴解明

- 胆振海岸(白老町・登別市・伊達市)から内浦湾(長万部町・八雲町・森町)における1640年駒ケ岳噴火津波の規模復元

- 2024年能登半島地震による津波の現地調査(能登町)

海水痕跡から過去の海水準を復元する

地球温暖化による氷床融解が進み,海水準の上昇が深刻な問題となっています.

過去数千年間には日本列島において海水準が現在より数m高かった時期が知られています.

当然のごとく津波の波高は当時の海水準に強く影響を受け,数千年前の古津波については海水準変動の影響を受けていたと考えられます.

こうした影響を考慮しなかった場合,津波の規模を間違って推定してしまう恐れがあります.

そこで津波堆積物の調査と並行して,当時の海水準や堆積環境の復元を試みています.

"クチビルケイソウ"のように小学校の理科で学習する珪藻の仲間は実に多様な種が存在しており,多くの種が生息域に強いこだわりがあります.

水分を含む至る所に珪藻は生息しているため堆積物中の珪藻種を鑑定することで当時の環境を復元することができます.

このこだわりの一つに塩分があり,これを利用して過去の海水準を見積もることが出来ます.

海水に多く含まれる硫黄の化学分析を併用することで,海水準変動と海進・海退に伴う沿岸堆積環境の変化を復元し,古津波の規模をより正確に推定する研究に取り組んでいます.

《研究例》

- 日高地域における海水準変動の復元と津波堆積物の形成時期の関係性(日高町,新ひだか町,浦河町)

数値計算で津波の起源へと遡る

津波堆積物の分布を調べることは,過去の浸水範囲を知ることが出来るため,防災上非常に重要な情報になりますが,

すべての地域で網羅的に行うことは,現実的ではありません.

一方で,津波の浸水範囲がいくつかの地域で明らかになれば,これらを統一的に説明ができる震源断層モデルの構築が可能となります.

実際,各市町村で用いられているハザードマップはこうした情報を基に作成されたものが使われている例が多いです.

震源断層モデルは津波堆積物の分布を網羅する浸水を数値シミュレーションによって再現することで構築されます.

最近では津波の伝播計算に加えてその流れに伴う土砂移動を計算して,直接堆積物の分布を再現する報告が増えています.

そこで野外調査で新たに確認された津波堆積物の分布を従来の断層モデルで再現が可能か,

津波数値シミュレーションや土砂移動モデリングを行い,モデルの妥当性評価やアップデートを目指しています.

特に,有史以前の土砂移動モデリングは地形などの不確定要素が大きいですが,地質調査の情報を駆使しながら,古津波への適用に挑戦しています.

《研究例》

- 1640年駒ケ岳山体崩壊による津波の復元

- えりも町百人浜における17世紀巨大地震モデルの適用

- 古津波堆積物への土砂移動モデリングの適用(日高町賀張および新ひだか町静内)

- 土砂移動モデリングを用いた津波堆積物に基づく波形復元(2024年能登半島地震津波)

海底コアから地震動を捉える

津波とともに大きな被害をもたらすのが地震動です.

地震動は建物を倒壊させたり,土砂崩れといった斜面崩壊を引き起こします.

これは陸上に限らず,海底下においても同様です.震源に近い海底斜面では強震動によって堆積物や基盤が不安定となり,崩壊することがあります.

崩壊・懸濁した堆積物は重力流として流れ下り,再び堆積しタービダイトと呼ばれる堆積物を形成します.

そのため地層中のタービダイトを調べることで,過去に発生した地震履歴を知ることができます.

特に,地震動で形成された堆積物の分布を詳細に把握することで,地震が発生した時期だけでなく,過去の震度分布を復元することに興味があります.

しかしながら,深海底で発生する重力流は直接観察することがまず叶いません.

そのため,タービダイトの分布調査と浅水方程式に基づいた重力流の数値計算を駆使して,数理的にこのプロセスを再現したいと考えています.

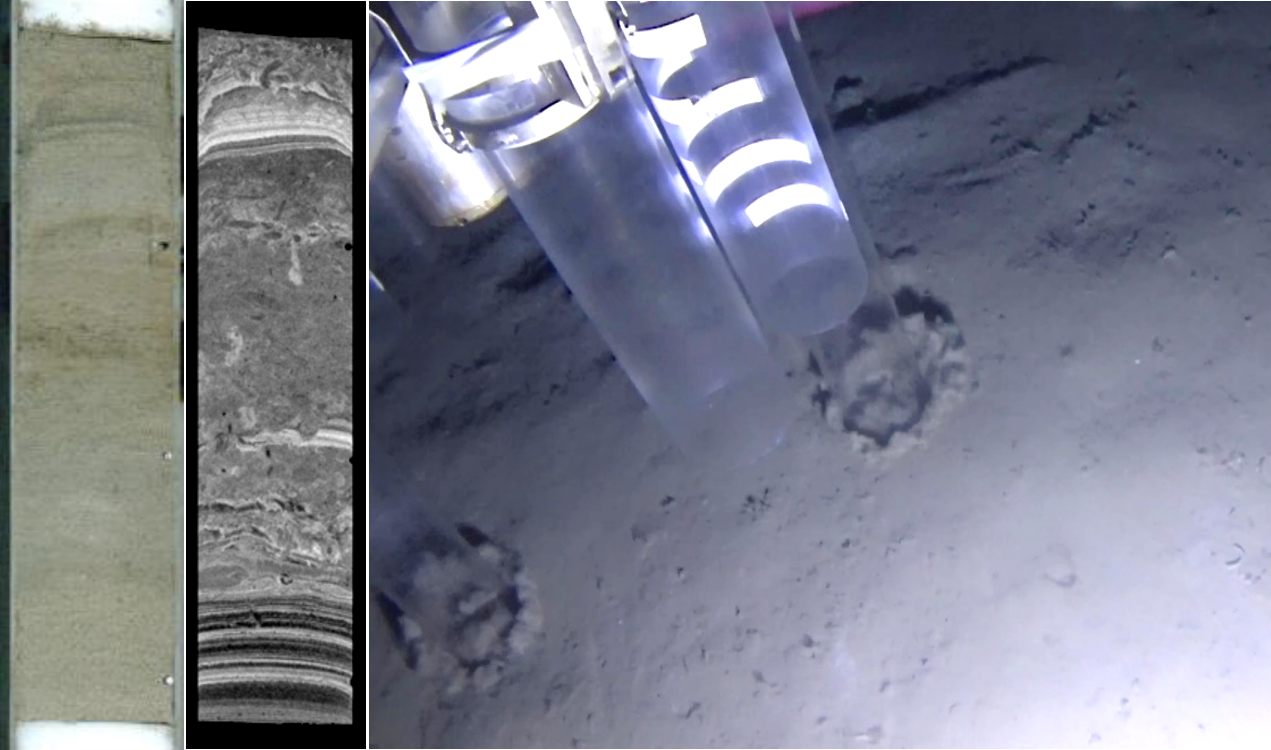

そこでまず,研究調査船に乗り込み,深海底にパイプを差し込むことで数mの堆積物コアを取得します.

採取されたコアは医療用のX線CT撮影をすることで詳しく観察することができます.

また,50年代に始まった核実験由来の放射線などを測定することで,堆積した年代を推定することが可能です.

タービダイト層がどの地震で形成されたかを特定し,重力流が発生する地震動の強さや底質の条件を斜面安定性解析と組み合わせて明らかにしています..

最終的には,タービダイト分布から古地震の震源や震度分布を復元することを目標としています.

《研究例》

- 共同利用研究船新青丸や白鳳丸などによる研究航海での採泥・音響調査

- 喜界島周辺海域におけるタービダイトの供給源推定,特に鉱物学的アプローチ

- 1929年グランドバンクス地震のタービダイトを重力流モデリングで再現する試み